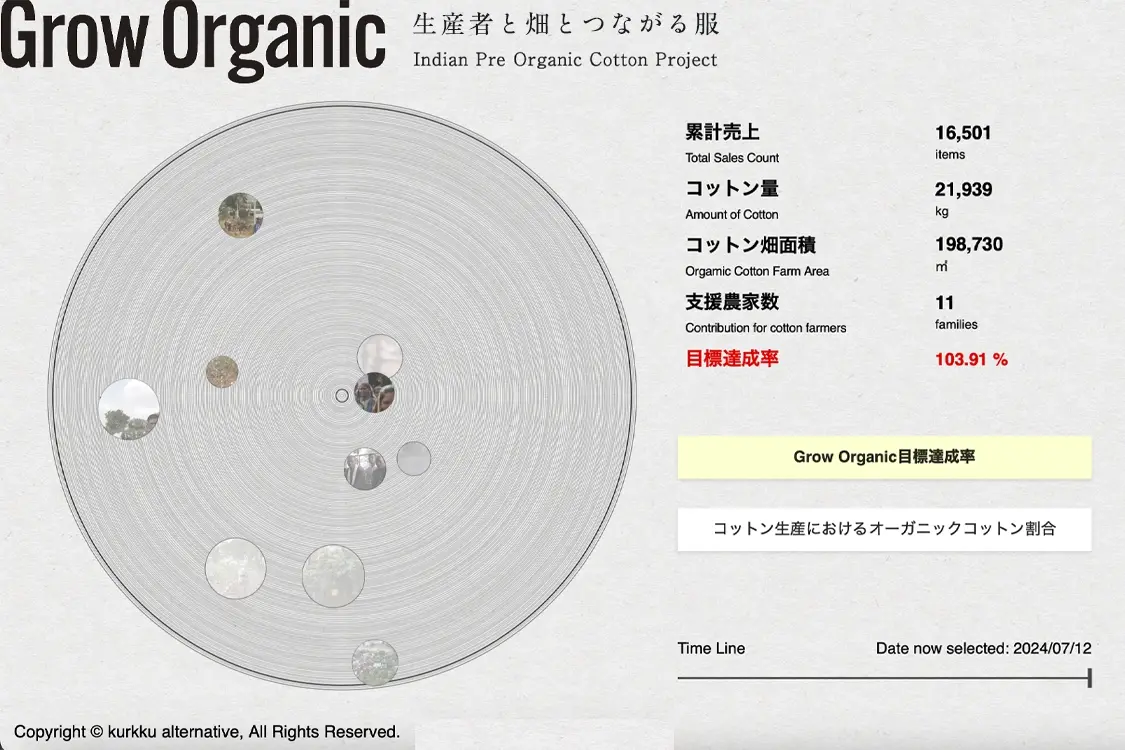

生産者と畑とつながる服

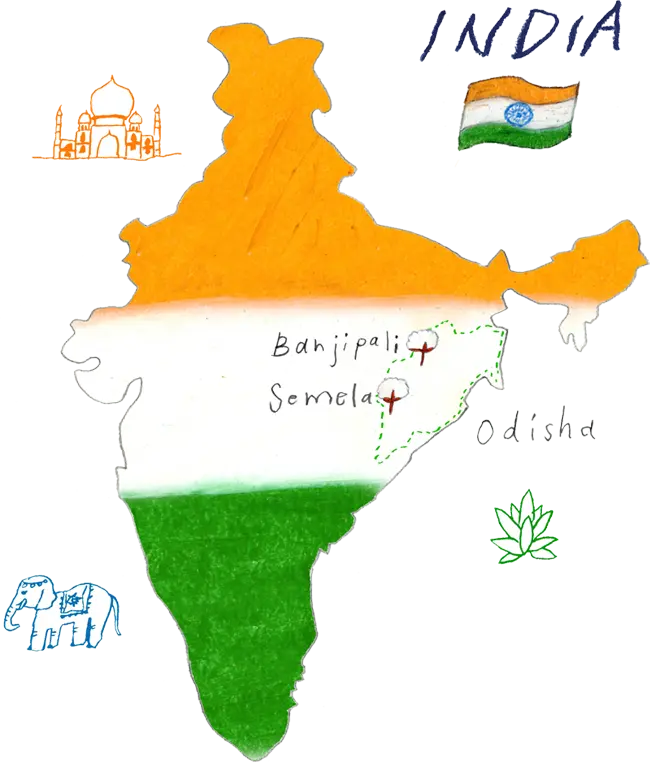

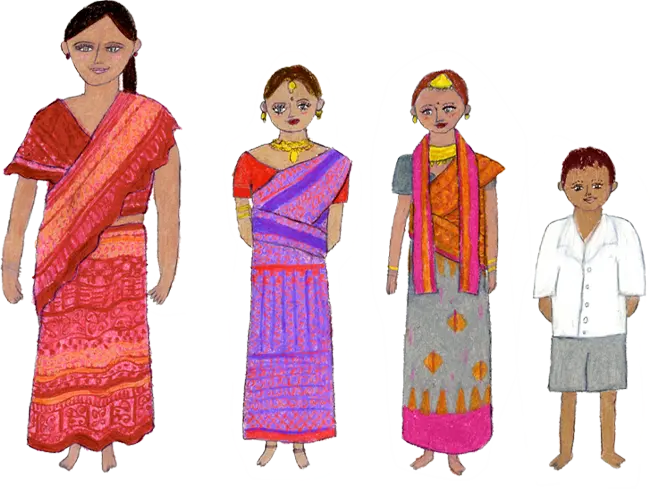

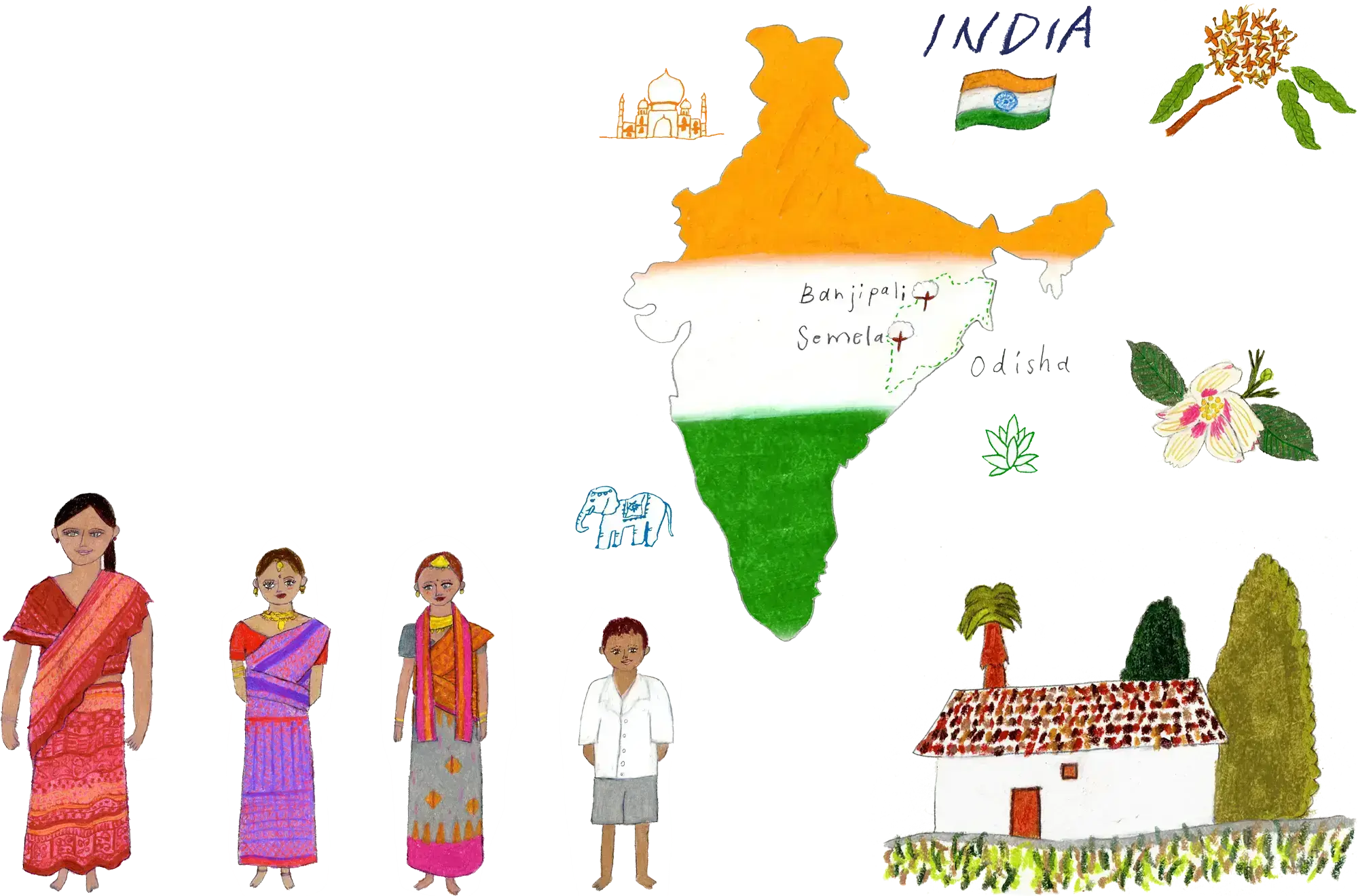

Indian Pre Organic Cotton Project

Indian Pre Organic Cotton Grow Organic Logo T-shirts

インドのプレオーガニックコットン Grow Organic ロゴTシャツ

生産者と畑とつながる服

Grow Organic Story #01

オーガニックコットンに

まつわる社会問題

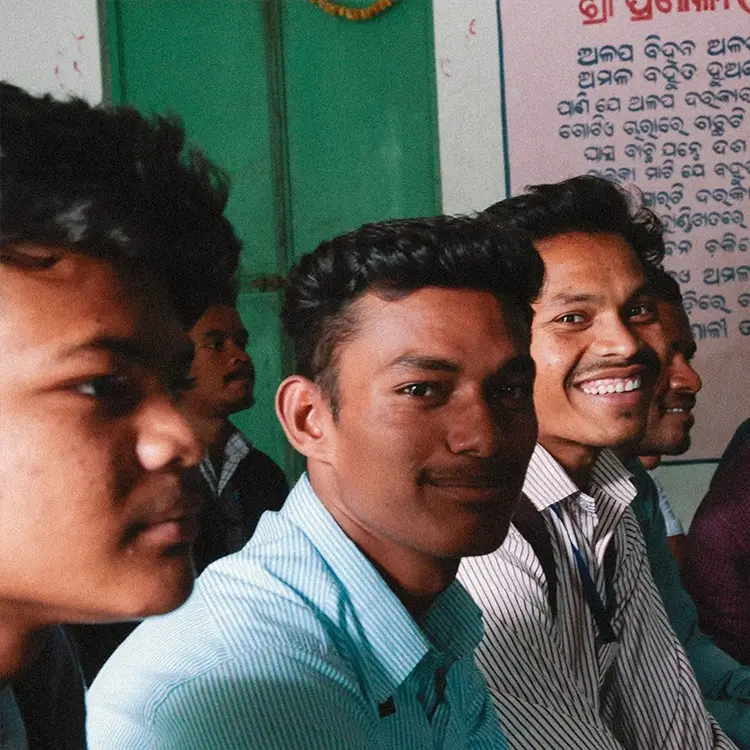

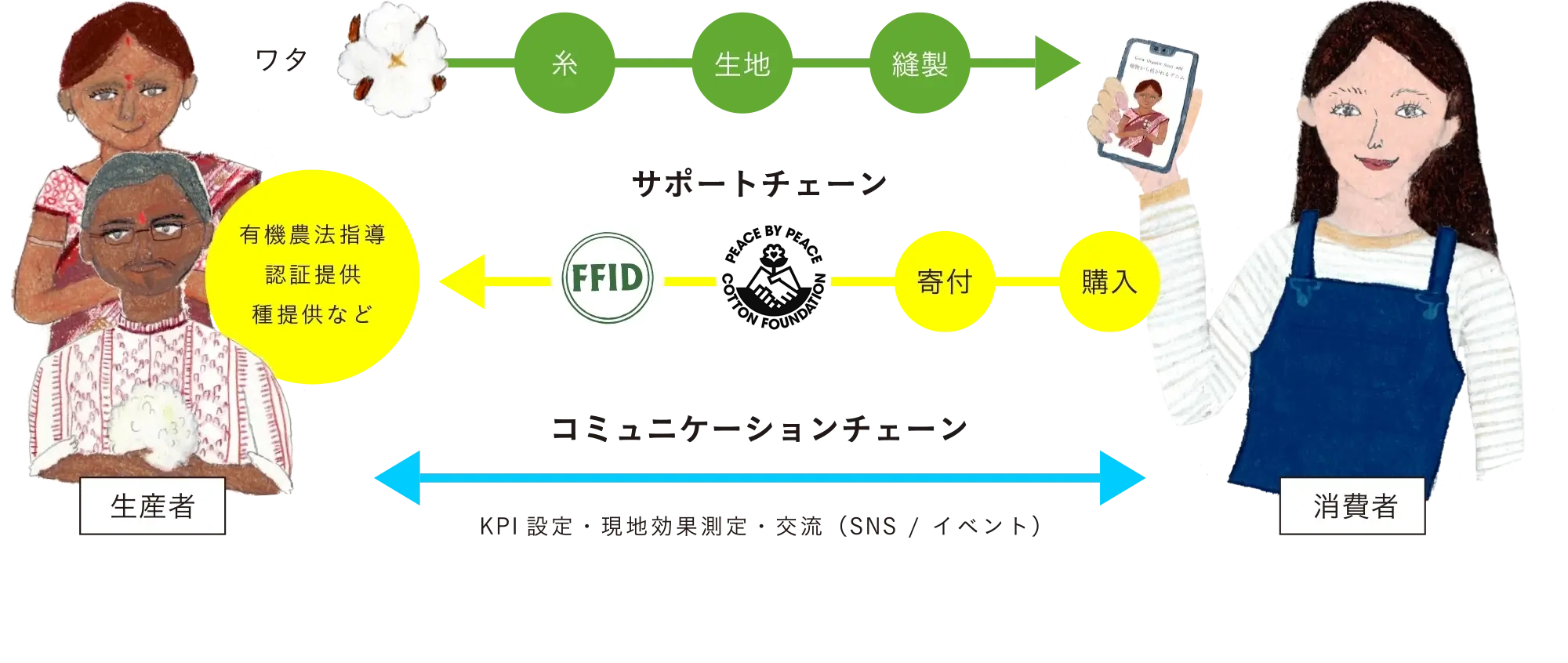

多角的かつ継続的に支援するために

Grow Organic Story は

《Grow Organic》のオーガニックコットンの魅力を

より深く感じてもらうための 「ものがたり」 です。

衣服へのこだわりやインドのコットン生産者の想い、そして

「選ぶ」ことで生まれる支援について、お伝えしていきます。